痔とは

痔とは、肛門部にできる病気の総称です。主な痔には、「痔核(じかく)」、「裂肛(れっこう)」、「痔瘻(じろう)」があります。それぞれ俗称では、「痔核」は「いぼ痔」、「裂肛」は「切れ痔」、「痔瘻」は「あな痔」と呼ばれます。

成人の3人に1人が一生に一度以上は経験するといわれるほど多くの方にみられ、性別や年齢に関係なく発症します。

日常生活の中では気付かれないまま経過することも多く、できものや腫れ、かゆみや痛み、出血などの異常が現れることで気づきます。

異常に気づいても、他人に見せたくない、恥ずかしいとの思いから、我慢して放置される方も多いようですが、痛みや出血が酷くなり日常生活に支障をきたすこともあります。

痔の原因

痔の原因はさまざまです。主な痔である、痔核、裂肛、痔瘻の原因をそれぞれ以下に示します。

痔核(いぼ痔)

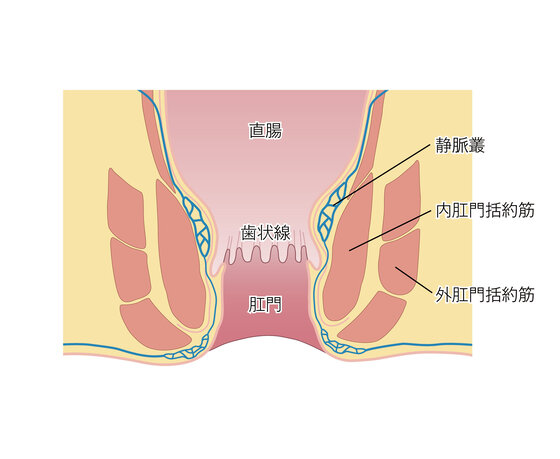

肛門内クッションの役割を担っている静脈が網目状に集まった静脈叢(じょうみゃくそう)の血液の流れが滞ること(うっ血)によって起こります。

心臓より低い位置では、重力に逆らって血液を戻す必要があるので、二足歩行の人間では肛門部分を含む下半身でうっ血が起こりやすくなっています。

このような背景要因に、以下のようなうっ血の原因が加わり、痔核が発症します。

- いきみ

- 便秘の際に便を出すためにいきむと、肛門に強い圧力がかかり、肛門周囲のうっ血の原因となります。特に女性は、月経前や妊娠中に分泌される黄体ホルモンに腸管の動きを抑制する作用があるため、男性に比べ便秘を引き起こしやすく、肛門周囲がうっ血しやすいです。また、出産時のいきみも影響します。

- 排便習慣の乱れ

- 便意が無い時の排便は、無理に出そうとしていきむことになり、肛門周囲のうっ血につながります。

- 冷え

- 身体の冷えは、肛門周囲の血液の巡りを悪くします。

裂肛(切れ痔)

硬い便を無理に出すことで肛門が切れやすくなります。硬い便の方や排便間隔が長い便秘の方に多くみられます。また、 下痢が続くことでも裂肛が発生します 。

- 排便習慣の乱れ

- 便意があるのに排便を我慢すると、便が硬くなり、肛門を傷つけやすくなります。

- 食生活の乱れやストレス

- 不規則な食事や食物繊維不足、ストレスが便秘を引き起こしてしまいます。

痔瘻(あな痔)

肛門を少し入ったところにある小さな穴(肛門陰窩)に細菌が感染した結果、発症します。下痢をしやすい方や糖尿病などの基礎疾患で免疫力が低下している方がなりやすいといわれています。

これらの原因以外にも、切れ痔から生ずるもの、クローン病に合併するもの、HIV感染、膿皮症、結核という病気などが関係することもあります。

痔の種類と症状

代表的な痔疾患の症状を以下に示します。

痔核(いぼ痔)

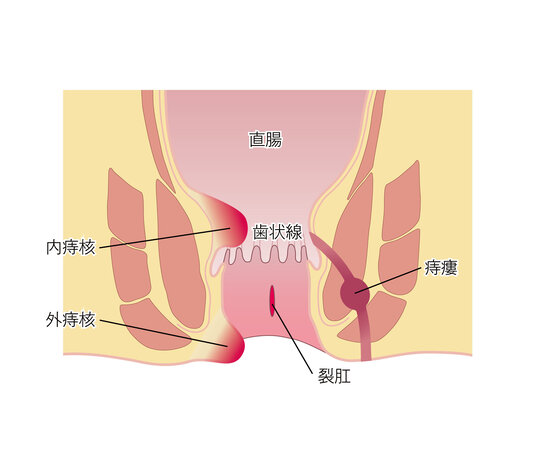

静脈叢がうっ血してこぶ状に膨らんだものが「痔核」です。できる場所によって「内痔核」と「外痔核」に分けられます。歯状線より奥 にできるものが「内痔核」、外側 にできるものが「外痔核」です。

痔核の代表的な症状は出血、痛み、腫れ、脱出などです。出血は鮮紅色で、排便時にみられます。外痔核では痛みがありますが、内痔核ができる場所には痛みを感じる神経がないため、内痔核が存在しても痛みは感じません。症状が進行して内痔核が大きくなると、排便時などに強くいきむことで、痔核が肛門の外に出るようになります。これを「脱肛」と呼びます。

裂肛(切れ痔)

太く硬くなった便の排泄や頻回の下痢などで肛門の出口付近が切れる状態 です。排便の際に強く鋭い痛みと出血を伴います 。場合によっては、大きな痔核や肛門ポリープが排便時に肛門外へ脱出する際に根元 が裂けるようにできる「随伴裂肛」と呼ばれる症状になることもあります。これは排便の度に起こり、裂けるような強い痛み と出血を伴います。

痔瘻(あな痔)

肛門の外側の皮膚に肛門内からの膿の通り道となる穴ができたものが「痔瘻」です。多くは、「肛門周囲膿瘍」(後述/その他の痔疾患)を経て「痔瘻」になります。膿が溜まっている状態(肛門周囲膿瘍の状態)では、肛門周囲の痛みを伴う腫れがみられ、発熱することもあります。膿の通り道ができて膿が出た後には、強い痛みは治まりますが、肛門周囲にしこりができることがあります。長期間「痔瘻」を放置すると、膿の通り道が枝分かれして瘻管が 増えたり、癌が発生したりすることもあります。

その他の痔疾患

肛門や肛門周囲にできものがあるからといって、必ずしも痔核、裂肛、痔瘻であるとは限りません。それ以外の疾患として考えられるものを以下に示します。

肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)

肛門のまわりに膿が溜まった状態のことです。直腸と肛門の境(歯状線)に数カ所ある小さなくぼみに何らかの原因で細菌が入り込み繁殖することで起こります。抵抗力が弱った時などに、便中の細菌に感染し、膿が溜まります。自然に治ることはほとんどなく、放置していると肛門の外側の皮膚に貫通する穴ができ「痔瘻」になることがあります。

肛門皮垂(こうもんひすい)

肛門周囲にできる皮膚のたるみのことで、「スキンタグ」とも呼ばれます。肛門が便を漏らさないように収縮していることによってできる「皮膚のたるみ」であり、自然のものです。通常異常なものではありませんが、肛門部を拭きすぎたり洗いすぎたりすると、炎症を起こし、硬くしこりのようになることもあります。

毛嚢炎(毛包炎)

毛穴の奥が黄色ブドウ球菌などに感染し、毛穴である毛包が炎症を起こしている状態で、「おでき」とも呼ばれます。赤く腫れて膿や痛みを生じることもあります。進行すると硬いしこり状になり、赤み、痛み、熱感をより強く生じます。

毛嚢炎に関する詳しい情報は「おでき(毛嚢炎) 原因・症状・治療法 」をご覧ください

膿皮症(のうひしょう)

皮膚常在菌の黄色ブドウ球菌や大腸菌、連鎖球菌などが、汗腺や毛嚢、傷などから皮膚に入り込み感染を起こし、皮下に膿が溜まり、徐々に病変が拡大していく状態です。痔瘻に併発する場合もあります。最近では自己炎症性疾患が原因の場合もあることがわかってきました。

粉瘤(ふんりゅう)

皮膚の内側に表皮が陥入することでできた袋(嚢胞)に、角質や皮脂などが溜まり、しこりとなったものです。肛門から離れた部位にできることが多いといわれています。粉瘤の中央部付近には黒い点状の開口部があり、そこから細菌が侵入したり、何らかの刺激で袋が破れたりすると、炎症を起こして赤く腫れ痛くなることもあります。身体のどの部位にもできる可能性がありますが、臀部(おしり)は発症しやすい部位のひとつです。

尖圭コンジローマ

ヒトパピローマウイルス (HPV)による感染症です。性行為を介して感染することが多く、小さなカリフラワー状のイボができるのが特徴です。痛みを伴うことは稀であり、イボなどの症状がないと発症に気づくまでに時間がかかり、パートナーなどに感染させるリスクがあります。

脂肪種(しぼうしゅ)

皮下にある脂肪細胞が異常増殖し、塊となって盛り上がった状態です。大きくなることもあります

肛門のできものを自覚する場合、大腸癌(特に直腸癌)の恐れもあります。痔だと思って放置される場合も少なくありません。また、痔瘻を放置することで癌化する可能性もあるので、肛門にできものができた際は、自己判断せず早めに医療機関を受診しましょう。

痔の対処法・治療法、予防法

主な痔である、痔核、裂肛、痔瘻の対処法・治療法を以下に示します。

痔核・裂肛・痔瘻の対処法・治療法

排便時の出血や肛門の痛みが出たら、痔以外の可能性もありますので、まずは自己判断せず、医師の診察を受けましょう。肛門科や肛門外科が専門ですが、消化器内科や消化器外科でも対応可能な場合もあります。

最も重要なことは、正しい排便習慣を実践することです。十分な食物繊維や水分の摂取を心掛けます。排便はしっかりとした便意が生じてから行うようにし、過度ないきみや長時間便座に座り続けることを避けます。患部のうっ血を改善するために、入浴でおしりを温めます。また、長時間座り続けることや身体の冷えを避けるようにします。

痔核や裂肛への治療薬としては外用薬と内服薬があり、外用薬には坐薬と軟膏があります。

外用薬には局所麻酔成分、抗炎症成分などが配合されており、腫れや痛み、出血などの症状の改善に効果がありますが、長期間使用すれば効果が出てくるものではありません。急性炎症期の腫れにはステロイドが配合されている外用剤が用いられますが、感染して膿んでいる痔の場合はかえって悪化させるので注意が必要です。肛門の外の痔には軟膏を優しく塗布し、中の痔には軟膏の注入(注入軟膏)や坐薬を使います。内服薬には、生薬成分を中心に配合されており、血液循環を改善します。

「痔核」が大きくなれば、外科的な治療なしで治すことは難しくなります。また、「痔瘻」は自然に治ることはほとんどなく、外科的治療が基本となります。

痔の予防法

日常生活での注意点を示します。

- 排便時は強くいきまない

- 便を出すためにいきむと、肛門に強い圧力がかかり、肛門周囲のうっ血の原因となります。排便はしっかりとした便意のある時に行いましょう。便意が無い、またはわずかな便意での排便は無理に出そうとしていきむことになります。 また、出し切ろうと何度もいきむことも肛門部に負担をかけてしまいます。

- 長時間、同じ姿勢を続けない

- デスクワークや立ち仕事、草むしりなど長時間同じ姿勢を続けると、肛門周囲がうっ血しやすくなります。屈伸したり、少し歩いたり、適度な運動をすることで肛門周囲の血行をよくしましょう。

- 便秘・下痢に気を付ける

- 便秘は「痔核」や「裂肛」、下痢は「裂肛」や「痔瘻」の原因になります。食事を抜かない、献立を意識し、食物繊維を適度に摂り、暴飲暴食しない、偏食しないなど、規則正しい食生活を送りましょう。

- おしりや腰を冷やさない

- おしりや腰を冷やすと、肛門周囲の血行が悪くなります。冷えないようにしましょう。

まとめ

痔とは、肛門部周辺に生じる病気の総称です。主な痔には、「痔核(いぼ痔)」、「裂肛(切れ痔)」、「痔瘻(あな痔)」の3種類があります。

正しい排便習慣を実践することが対処と予防の基本です。

痔と紛らわしい疾患には大腸癌を含みます。また、癌化しやすい痔もありますので、持続する排便時の出血や肛門に痛みが出たら、まずは自己判断せず、肛門科や肛門外科を受診し、適切な治療を受けましょう。

監修

高橋 知子(たかはし ともこ)

亀田総合病院消化器外科部長

東京女子医科大学卒業。亀田京橋クリニックにて、全国でも珍しい直陽と肛門の疾患に特化した「女性のためのこう門・おつうじ外来」を担当。専門分野は肛門疾患、排便機能障害、分娩後骨盤底障害。女性たちの便秘や痔、便失禁、直腸脱などのトラブルに対して、専門的な治療とともに生活指導を行っている。